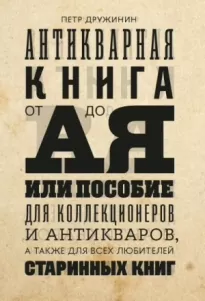

Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг

- Автор: Петр Дружинин

- Жанр: Неотсортированное

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг"

Струйский

В истории книгопечатания мы знаем как отдельных выдающихся издателей, так и целые династии, наиболее знаменитые из которых Альды, Эльзевиры, Дидо… Отличием их продукции был и репертуар, и употребляемые при этом собственно типографические средства: бумага, шрифты, приемы верстки, иллюстрации. Все эти понятия вместе и создают то, что именуется искусством книги. Поэтому немудрено, что мы видим на Западе собирателей монографического толка, которые коллекционировали (или коллекционируют) произведение какого-либо выдающегося мастера книги, будь то Джон Баскервилл или Уильям Моррис.

Не так в России. Применительно к русской книге список этот не вполне ясен, да и возможен ли он? То есть, безусловно, мы начнем с Ивана Федорова, но кем продолжим? Умные издания будут нам навязывать когорту имен издателей, но это будет список владельцев типографий, и только. Скажем, всегда идет разговор о Н. И. Новикóве. Безусловно, неоспоримо его выдающееся влияние на все развитие русского общества века Просвещения, им было издано более тысячи названий книг. Но если говорить об искусстве книги, именно как искусстве, то собственно полиграфические шедевры не были его основной специальностью, все-таки он думал прежде всего о содержании, а не о форме.

Мы не хотим сказать, что форма важнее содержания; но мы хотим сказать о том, что нужно рассматривать и такие явления, как шедевры искусства книги, которые создавались именно как шедевр искусства книги. Много какие типографии за свою историю создавали единичные памятники такого рода, однако есть одно имя в истории русской книги, которое отстоит от всех, – Николай Еремеевич Струйский (1749–1796).

Сегодня, наверное, трудно понять, каким же образом отставной гвардии прапорщик Преображенского полка, своими интересами всецело отражавший картину провинциального дворянства второй половины XVIII века – от сочинения нелепых стихов и славословия государыне до истязания крепостных, – оказался создателем полиграфических шедевров, которые навсегда останутся выдающимися памятниками русского книгопечатания. Мы знаем пример короля Фридриха Великого, который устроил личную типографию в башне Сан-Суси и начиная с 1750 года напечатал там мизерным тиражом для себя и для своих близких и друзей целый ряд книг, исключительных по своему исполнению и ставших лучшими библиофильскими изданиями Прусского королевства в XVIII веке. Также мы помним сэра Горацио Уолпола, сына британского премьер-министра, устроившего в 1757 году в замке Строберри-Хилл собственную типографию, со станов которой в течение боле чем тридцати лет сходили произведения английской литературы в превосходном исполнении. Именно в такой компании типографов-энтузиастов, изначально не ожидавших от своих предприятий никакого дохода, а лишь тративших на свое баловство баснословные по тем временам деньги, оказывается и богатый русский помещик Струйский. Говоря словами М. Н. Лонгинова, «факт существования такого отчаянного метромана, жившего в глуши и тратившего значительные суммы на устройство и содержание в захолустье одной из лучших современных ему типографий, для удовольствия печатать свои вирши, очень любопытен», а для России XVIII века и уникален, поскольку он один учредил типографию не для прибытка, а для собственного удовольствия.

«Эпистола Императрице Екатерине II» Николая Струйского (1790)

Даже единственный в XIX веке истинный типографщик – Платон Петрович Бекетов (1761–1836), который по своей продукции стоит несравненно выше всех русских издателей первой половины XIX века, вынужден был думать и о заработке.

Однако издания Струйского – это не только типография в Рузаевке. Дело в том, что к созданию собственной типографии он подошел не сразу; ведь первые свои опыты он смог отпечатать у себя в имении только в 1792 году и уже не отходил от печатного стана до самой своей смерти в 1796-м. Прежде же он печатал свои сочинения в других местах: у Н. И. Новикова в Москве, в Академической типографии в Петербурге. «Но, – пишет А. А. Сидоров, – лучшие свои издания Струйский печатал все же в столице у Шнора»; действительно, наиболее роскошные из них сошли именно со станов частной типографии Иоганна Карла Шнора, с которым Струйский сотрудничал с 1788 по 1791 год. Все издания Струйского без исключения образцовы не только по шрифтам или чистоте печати, но и по использованной бумаге – Струйский не жалел средств на прекрасную привозную бумагу лучших европейских мельниц, нередко печатал и на атласе. Несомненно, Струйский должен был печатать и на пергамене, однако ни одного экземпляра его изданий в подобном исполнении до нас не дошло.

Именно сотрудничество Струйского с немцем Шнором оказало столь сильное влияние на рузаевского помещика, что тот решил завести свою собственную типографию. К тому же И. К. Шнор был не только издателем и типографщиком, но и сам торговал печатными станами и литерами (общеизвестно, что «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева напечатано как раз на стане, который был приобретен Радищевым у Шнора). Думается, именно Шнор снабдил Струйского необходимым оборудованием и шрифтами, отсюда и очевидная преемственность их типографского стиля. А участие близких Струйскому лиц в типографских работах Шнора – лишнее тому свидетельство. Наши слова подтверждаются сравнением, которое мы читаем в воспоминаниях М. А. Дмитриева о Струйском: «Типография была превосходная; из тогдашних она могла равняться разве с одною типографиею Шнора. Я сужу об этом по одному тóму его сочинений, который находится в моей библиотеке, в числе других библиографических редкостей. Шрифт прекрасный, чистый и красивый: александрийская клееная бумага и прекрасно вырезанные на меди виньеты. Едва ли какая книга того времени была выдана так чисто, красиво и даже великолепно. Но он не пускал в продажу своих сочинений, а дарил их только своим сыновьям и знакомым; и потому его сочинений нет даже в старинных каталогах». После смерти Струйского его типография уже не печатала ничего, но хранилась в неприкосновенности под смотрением вдовы, а после ее смерти в 1840 году была продана Симбирскому губернскому правлению. Что же касается оставшихся запасов изданий Струйского – а их в 1840 году обнаружилось в Рузаевке великое множество, – то они также нашли свое употребление: как писал П. И. Бартенев, «уже внуки его оклеивали стены домов своих листами его неразошедшихся сочинений». Примечательно, что этими сведениями Бартенев был обязан именно внуку издателя – Д. Ю. Струйскому. Поэтому нет ничего удивительного в том, что издания Струйского столь редки: сам автор практически не распространял своих книг, делая исключения лишь для подношений, когда же он вскоре после кончины Екатерины II и сам умер от удара, его издания почти полвека лежали нетронутыми, а затем пошли на оклейку стен. И в 1903 году Е. А. Бобров не преувеличивал, когда в своей статье в «Русской старине» написал, что книги Струйского «по своей чрезвычайной редкости и изяществу ценятся нынешними библиофилами чуть не на вес золота».

Первенствующее положение среди всех изданий Струйского занимает «Эпистола Екатерине II», причем не только в силу исключительных полиграфических достоинств, но даже своим форматом grand in-folio; именно ей суждено было представить собою Opus magnum Н. Е. Струйского как издателя екатерининской эпохи. Печаталась «Эпистола Екатерине II» на клееной александрийской бумаге европейского производства, в два прогона. Сначала печатался текст, а затем «фигуры», то есть гравюры: это, во-первых, декоративные рамки, обрамляющие каждую наборную полосу, а также две иллюстрации в тексте – «вензелевое имя императрицы под короною, окруженною сиянием», а гравюра на последней странице «представляет лиру, перевитую цветами, и трубу, наискось пересекающую ее». Все гравированные украшения исполнены дуэтом замечательных немецких мастеров, работавших в Петербурге: Х. Г. Шенбергом по эскизам И. К. Набгольца. (Как записал в 1800‐х годах Ф. В. Каржавин в своем альбоме, в котором собраны произведения Набгольца, напротив гравюры с изображением двух друзей на фоне пейзажа, «Набгольц и Шенберг идут из Регенсбурга в Россию, там жить и умереть».)

Кроме того, в числе тиража «Эпистолы» отмечены и особые экземпляры: в них, по мысли Струйского, тот стих, который описывал щедроты Екатерины дворянству – «За МИЛОСТЬ к нам ТВОЮ, за ВОЛЬНОСТЬ | И СВОБОДУ», – отпечатан золотом. Экземпляр «Эпистолы Екатерине II» с такими золотыми стихами был поднесен и императрице (судьба и местонахождение его неизвестны). Именно за это подношение Струйскому от государыни был послан в подарок драгоценный перстень, а затем, уже в начале 1791 года, сочинитель при помощи светлейшего князя Г. А. Потемкина был лично представлен императрице, которая изволила с ним беседовать. В ответ на императорский подарок Струйским было написано стихотворение «Перстень», которое стало в 1792 году первым произведением Рузаевской типографии (ни одного уцелевшего экземпляра не зафиксировано). Эпистола же, первый тираж которой был раздарен Струйским, в 1790 году дважды допечатывалась, ровно в том же формате и исполнении. В конце второго тиража читаем: «Издание второе печатано в Санктпетербурге, в типографии у И. К. Шнора производил Юрий Струйской 1790 года. А первым тиснением издавал в прошедшем декабре месяце Е. Озеров». То есть хотя сам автор находился в Рузаевке, за печатанием его сочинений неотлучно наблюдали его близкие, причем их участие было настолько серьезным, что возможно было написать, что они «производили» печатание в типографии Шнора. Второе издание печаталось под смотрением Юрия Струйского – старшего сына издателя; что же касается Е. Озерова, то здесь имеется в виду Евграф Озеров, живший в Рузаевке, однако мы доподлинно не знаем, был ли он родственником супруги автора (урожденной Озеровой) или же однофамильцем; однако именно Озеров делал эскиз для гравюры одной из книг, которая печаталась позднее в Рузаевской типографии. Из трех изданий «Эпистолы» третье оказывается наиболее исправным: первое издание носило корректурный характер, потому как в него вкрались досадные опечатки, вроде: стих 205 – «Росиский» вместо «Российский», стих 311 – «держа вой» вместо «державой» и так далее. Второе издание было с внесением исправлений, но тираж был не на александрийской бумаге, а на сероватой вержированной, притом без гравированных рамок на полосах. И лишь третье издание было эталонным.

Не только императрица оценила типографские достоинства «Эпистолы». Это издание почиталось шедевром русского книгопечатания уже в Александровскую эпоху. Нужно сказать, что когда Василий Сопиков в 1815 году упоминал «Эпистолу» в своем «Опыте российской библиографии», первый русский библиограф снабдил книгу следующей характеристикой: «Издание великолепное, на Александрийской бумаге, с украшениями на полях». Из многих тысяч и тысяч книг, отпечатанных в России до 1813 года, эпитетом «великолепный» Сопиков наградил лишь три фолианта всего корпуса русской книги: «Описание растений Российского государства» П. С. Палласа (1786), «Эпистолу» Струйского (1789) и «Начальное управление Олега» самой Екатерины II (1791).