Гул мира: философия слушания

- Автор: Лоренс Крамер

- Жанр: Философия / Музыкальная литература: прочее

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Гул мира: философия слушания"

II. Бетховен (1819)

Несмотря на сказанное Рильке, музыка тоже может пройти между высказыванием и сказанным. Соната, которой поэт пожелал быть исполненной в фиванской пустыне, дабы никто ее не услышал, демонстрирует этот переход, но на этот раз в ином направлении.

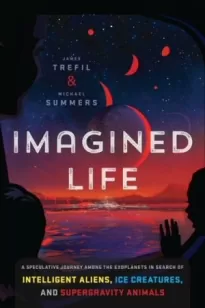

Третья часть сонаты Бетховена Хаммерклавир (№ 29, op. 106) – это длинная медленная часть, необычайно напряженная даже для Бетховена. Финал – сокрушительная фуга, имеющая в рукописи несколько сардоническую пометку «с некоторыми допущениями». Между ними есть продолжительный переход, значительная часть которого написана в свободном метре: музыка здесь, кажется, ищет правильного завершения. Несколько лет спустя финал Девятой симфонии будет начинаться похожим образом. Но почему так?

В сонате медленная часть вышла так далеко за пределы обыденного смысла и выражения, что, кажется, не столько пересилила их, сколько сделала невозможным немедленное возвращение к ним. Любая нормальность казалась бы здесь банальной. Перебор трансцендентности чреват слишком большим разочарованием в реальности, а разочарование может длиться слишком долго. Эта проблема интересовала Бетховена на протяжении всего его творчества. Опасность выхода за границы, которую Кант сделал философской проблемой, была тесно связана в то время с эстетикой возвышенного – того, что превосходит всякую меру и понимание, а также с потрясениями в европейской жизни в эпоху Наполеоновских войн и их последствий[148]. В своей последней сонате № 32, op. 111, Бетховен разрешил эту проблему. Это двухчастное сочинение заканчивается аналогично адажио состенуто из Хаммерклавира, в сущности говоря: если дальше идти некуда, так тому и быть. В Хаммерклавире Бетховен ушел в другую крайность, решив, что ответом на один возвышенный перехлест должен быть другой возвышенный перехлест.

Но остается вопрос, как перейти от одного к другому: на него-то и отвечает переход от третьей части к фуге в сонате, ор. 106. Здесь я выделю лишь одну его особенность, которая может быть сопоставлена с рифмой rinne и bin у Рильке.

Адажио завершается серией тихих, взятых в широком расположении аккордов в фа-диез-мажоре, занимающих четыре такта. Первые три такта – это аккорды, звучащие попеременно в высоком и низком регистрах, пианиссимо, с правой и левой педалями, нажатыми вместе. В результате, как и в сонате Буря, рассмотренной ранее, создается протяжная, парящая звучность, обволакивающая аккорды. Последний такт отпускает эту вибрирующую звучность в независимое существование. Он начинается с медленного арпеджио, поднимающегося от самой низкой ноты к высокой, теперь с пометой ppp (три пиано – очень тихо) и с одной правой педалью. Когда арпеджио останавливается, парящая звучность продолжается благодаря педали, и именно на этом стихающем звучании, которое граничит с аудиальным, часть заканчивается. Теперь всё сказано, и мы можем слышать, как сказанное подводит итог и уходит.

Затем следует переход, оборачивающийся от сказанного к высказыванию путем построения зеркального отражения того, что только что произошло. (Пример 1.) Сохраняя медленный темп, переход начинается с подъема по одной ноте, октава за октавой, от низкого баса до высокого сопрано. Повторения одного звука вновь поддерживаются правой педалью и вновь доходят до паузы, когда педальная звучность повисает в воздухе. Однако на сей раз обволакивающее звучание дает слышимую форму не кульминации, а потенциальности. То, что оно предвещает, еще находится в зачаточном состоянии, его звучание сведено к одному тону, но оно уже прочно связано с будущим, настроено на него. Эту переориентацию подтверждает сама нота – натуральное фа, на полушаг отступившее от предыдущего фа-диеза. В дальнейшем фа перейдет в доминанту тональности фуги – си-бемоль-мажор – путем спуска с достигнутой было высоты октавы высокого сопрано на глубину октавы низкого баса. Звучание ноты уже неумолимо, но крещендо, отталкивающееся от нее, тем не менее начинается пианиссимо, как будто всё еще помня о своей слегка перекошенной рифме с заключительными тактами адажио. Эта рифма, музыкальный переход от rinne к bin, дает возможность музыке, сказав, что она есть, идти дальше и говорить, чем она станет.

Пример 1. Бетховен. Соната № 29, ор. 106 Хаммерклавир.

Переход к финалу